Что нужно знать о нефтяном заговоре: США решают свои проблемы

Важная для понимания происходящего статья вышла в «Зеркале недели«. Ее авторы – эксперты топливного рынка Сергей Сапегин и Геннадий Рябцев – разочаровывают тех, кто считает падение цен на нефть до трехлетнего минимума «заговором США и Саудовской Аравии против России» и частью санкций «мирового сообщества», направленных на поддержку «демократических изменений в Украине». Точно также авторы возражают тем, кто считает нынешние события совпадением, краткосрочной тенденцией, которая вот-вот сменится ростом до «справедливой цены 120 долл. за баррель». И вот почему…

Во-первых, нисходящий тренд — похоже, всерьез и надолго, а 60 и 30 долл. за баррель — отнюдь не фантазии. Во-вторых, начав играть на понижение, Соединенные Штаты решают задачи, никак не связанные с событиями в Украине, которая (как и Россия, кстати) не числится среди американских приоритетов.

О двух национальных программах и одном ките финансового благополучия США

В отличие от нашей страны, запустившей (главным образом, на бумаге) ни много ни мало 15 национальных проектов, Соединенные Штаты работают над реализацией двух — реформой здравоохранения, несогласие Конгресса с которой едва не привело к бюджетному кризису в прошлом году, и уменьшением зависимости от импорта нефти и газа. Правда, если Украина считает обеспечение энергетической безопасности основной целью предстоящих преобразований, то США намерены возродить реальный сектор национальной экономики, обеспечив минимальные цены на топливо и энергию внутри страны.

Такая задача выглядит вполне логичной, если учесть, что в настоящее время финансово-экономическое благополучие Соединенных Штатов покоится даже не на трех, а одном-единственном ките — спросе государств (в первую очередь, геополитических противников США — Китая, России, Японии, государств — членов Европейского Союза и Организации стран — экспортеров нефти) на бумажные прямоугольники с профилями американских президентов.

Если мировая потребность в этом продукте уменьшится, Соединенные Штаты превратятся в страну третьего мира, раздираемую гиперинфляцией. Тот факт, что Федеральная резервная система еще может выкупить свой долг, является единственной причиной, почему США остаются жизнеспособными.

Но доступ к печатному станку расслабляет. Ведь если, к примеру, строить завод, много лет получать согласования, платить налоги, зарплату персоналу и после всех мучений получать прибыль, много меньшую, чем при финансовых спекуляциях… Вы хотите сказать, оно того стоит? Десятилетия подобных рассуждений привели к тому, что большая часть реального сектора экономики США оказалась выведенной в Мексику, Китай, Малайзию. В результате некогда развитые в промышленном отношении города (вроде автомобильного Детройта и нефтяного Нового Орлеана) превратились в огороженные заборами развалины. Всю глубину этой проблемы один из авторов этих строк испытал на собственном опыте, когда, будучи на Очень Диком Западе, не смог найти ни одного промышленного товара, выпущенного в США. Все — от седел и ковбойских шляп до лассо и шейных платков — оказалось произведенным в Китае.

Сомнительно, что такое положение дел устраивало американскую администрацию или являлось для нее новостью, как и понимание того, что нынешние нефтяные котировки — даже после их снижения до 85 долл. за баррель — не отражают реального соотношения спроса и предложения на «черное золото».

Чем торгуют на «нефтяном рынке»

С конца 1980-х мировой рынок нефти является не столько товарным, сколько финансовым (рынком деривативов — производных финансовых инструментов). На фактические поставки сырья приходится менее 1% общего количества заключаемых сделок. Остальные — это страхование от ценовых рисков (хеджирование) и спекулятивные операции с «нефтью на бумаге» (фьючерсами и опционами). Финансовые инструменты, в отличие от нефти, не нужно перевозить, хранить, перерабатывать. Неудивительно, что они стали столь популярны среди тех, кто имел «лишние» деньги.

Возникла устойчивая взаимосвязь между валютными, фондовыми и сырьевыми рынками, обусловленная увеличением их объемов в десятки раз (при кратном сокращении товарных сегментов), выходом на них непрофессиональных финансовых спекулянтов с длинными деньгами и, как следствие, усилением психологического фактора в установлении цен при ослаблении влияния производителей.

В результате при избыточном предложении и наименьшем с 1998 г. уровне спроса масштабами и скоростью притока и оттока спекулятивного капитала определялось от 40 до 60% цены на нефть. К тому же правила электронных торгов позволяли покупать контракты с кредитным плечом 1:20, а подчас и более. Иными словами, при текущих ценах покупатель фьючерсов платил всего 4 долл. за каждый «электронный» баррель, экономя порядка 80 долл. Это помогало сохранять цены на завышенном уровне, перекладывая все возможные потери банков и других финансовых учреждений на их клиентов.

Такая ситуация, безусловно, устраивала привыкших к легким деньгам инвесторов (да и правительственные структуры), пока не оказалось, что рост финансовых спекуляций губителен для реального сектора любой экономики. Неудивительно, что в мае 2012 г. американская администрация ужесточила административную и уголовную ответственность за манипуляции на топливном рынке. Так, 17 апреля 2012 г. президент США Барак Обама заявил: «Мы не можем допустить ситуацию, когда спекулянты делают миллионы, а налогоплательщики миллионы теряют». За этим последовали расследования деятельности крупнейших финансовых спекулянтов и проверки компаний, предоставлявших «заведомо искаженную информацию» о ценах на нефть.

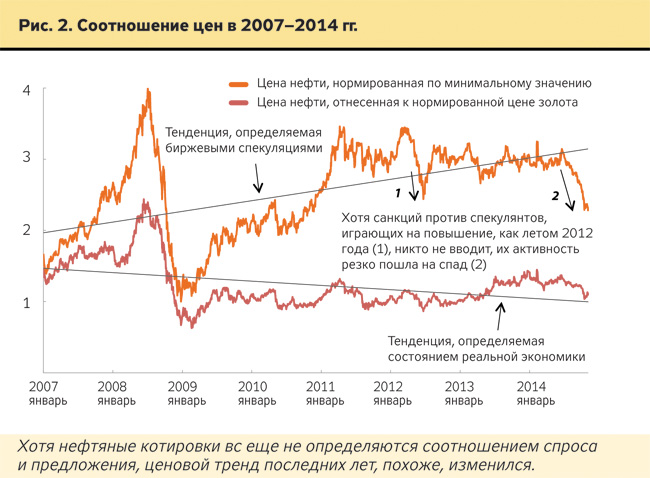

Впрочем, эффект от указанных действий оказался недолгим. Закреплению котировок на новом уровне помешало отсутствие поддержки со стороны экспортеров, в первую очередь, Саудовской Аравии… Однако летом 2014-го ситуация кардинальным образом изменилась (см. рис. 2).

«Антироссийский заговор» и другие козни империализма

Шесть месяцев назад авторы этих строк впервые заговорили о возможности снижения котировок «черного золота». С тех пор расширение агрессии Российской Федерации за пределы Крыма настолько раскачало мировую систему безопасности, что обычно конфликтующие члены ЕС дружно ввели экономические санкции против Москвы. Это сыграло на руку США, которые не замедлили воспользоваться подходящим моментом.

Подвернувшееся как нельзя кстати (совпадение?) усиление радикальных организаций Сирии и Ирака (ранее поддерживаемых и Штатами, и саудитами), которое привело к образованию Исламского халифата, внезапно примирило шиитов, христиан и езидов. В свете признания Лигой арабских стран 8 сентября 2014 г. этого квазигосударства террористической организацией, США, нанося авиационные удары по боевикам, фактически начали помогать Саудовской Аравии, Египту и Сирии в их борьбе с «вероотступниками». Как следствие, с повестки дня были сняты, по меньшей мере, два условия, необходимых для поддержки экспортерами запланированного снижения цен на нефть:

- согласие США на предоставление Саудовской Аравией военной помощи сирийской оппозиции (не зря говорят, что враг твоего врага — мой друг);

- изменение отношения Вашингтона к «излишне жестким» мерам, предпринимаемым правительством Египта против «Братьев-мусульман».

При этом в апреле—сентябре произошло несколько событий, кардинально изменивших внешнюю среду.

- началась «революция зонтиков» в Гонконге — одном из самых авторитетных и стабильных финансовых центров в мире. Понятно, ни на какие демократические выборы со свободным выдвижением кандидатов, которых требуют манифестанты, власти КНР не пойдут. Значит, протестующих будут разгонять. Причем грубо, поскольку «либеральные действия» обученной по британскому образцу полиции лишь увеличили количество недовольных. Но разгон десятков тысяч демонстрантов перед множеством журналистов, имеющих в Гонконге полную свободу действий, не может не привести к оттоку иностранного капитала, снижению темпов экономического роста и спроса на нефть в Поднебесной (что тоже на руку США).

- хотя санкции против биржевых спекулянтов, играющих на повышение (как летом 2012 г.), никто не вводит, их активность подозрительно быстро пошла на спад. С начала «санкционной войны» разница в ценах «черного золота» для реальной экономики (то есть «физических» контрактов с учетом инфляции) и крупнейших банков (то есть цены нефти в золотом эквиваленте) сократилась на 22% (с 1,8 до 1,4 в нормированных значениях; см. рис.3).

- аналитикам и инвесторам не дают покоя 50 млн баррелей «черного золота», болтающихся в супертанкерах в открытом море. В апреле таких запасов еще не было. При этом журналисты Wall Street Journal так и не получили внятных объяснений у владельцев мобильных хранилищ, зачем создавать запасы нефти, когда ее добыча продолжает расти.

- обострение геополитической напряженности уже не приводит к появлению «военной премии» в ценах на нефть. В отличие от событий на севере Африки в 2011 г., ни военные действия в Украине, ни арабо-израильский, иракский или сирийский конфликты на котировки почти не повлияли.

- постепенное превращение США из нетто-импортера в нетто-экспортера энергетических ресурсов делает внутренний американский рынок все более закрытым. Как следствие, изменение стратегических запасов нефти США (SPR) уже не приводит к существенным колебаниям биржевых котировок.

- 22 сентября Rockefeller Brothers Foundation решил продать свои нефтяные активы. Вместе с Рокфеллерами от вложений на общую сумму свыше 50 млрд долл. намерены избавиться 180 организаций и 650 частных лиц, что не может не повлиять на инвестиционный климат в топливно-энергетическом комплексе.

- ведущие экспортеры нефти — от Саудовской Аравии и Ирана до Кувейта и Нигерии — «внезапно» пересмотрели свои бюджеты на 2015 г., скорректировав ожидаемые котировки «черного золота» в сторону снижения на 25–35% от первоначальных.

- В.Путин пошел как раз в том направлении, куда его подталкивал Барак Обама, — ввел войска на территорию Донецкой и Луганской областей («заблудившиеся десантники» — это смешно) и направил финансовые резервы на формирование необходимого общественного мнения, поддержку украинских сепаратистов, содержание военной группировки в Крыму и снабжение полуострова по морю. С экономической точки зрения, такие действия оправданы лишь на восходящем нефтяном тренде и при отсутствии международных санкций. Однако при неблагоприятной конъюнктуре кладовые Резервного фонда РФ исчерпаются очень быстро. К слову, не факт, что они полны.

Не исключено, что апрельское заявление президента РФ: «У Саудовской Аравии бюджет посчитан, по-моему, из 85–90 долл./барр., а у нас — из 90. То есть если уйти ниже 85, то сама Саудовская Аравия будет в прогаре, и у нее возникнут проблемы» — настолько успокоило не привыкших перечить Первому кремлевских чиновников, что они не просчитывали такой сценарий в принципе.

Между тем, если отбросить излишние экивоки, даже прогнозируемые Банком России 99,5 долл./барр. Urals в 2015 г. будут означать, что средств Резервного фонда России НЕ ХВАТИТ для стабилизации российской экономики, на 52% зависящей от экспорта энергоносителей и теряющей в пересчете на год по 4 млрд долл. при снижении котировок на каждый доллар.

Похоже, опасность такого развития событий начинают понимать и в Москве. Хотя в январе—сентябре 2014 г. Urals все еще стоила в среднем 105 долл./барр., всего через неделю после обнародования проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики РФ, предусматривавшего в 2017 г. выход на 89,5 долл./барр., глава Банка России Эльвира Набиуллина уже намекнула о существовании сценария с «дешевой нефтью». А после того как «черное золото» в Европе подешевело до двухлетнего минимума, зампред Банка России Ксения Юдаева уточнила: «шоковый сценарий», необходимый для отработки «каких-то действий, которые нужно будет совершать» (так она заявила в интервью «Интерфаксу» 1 октября), подразумевает цену «порядка 60 долл.».

Сергей Сапегин, директор Научно-технического центра «Психея», член Общественного совета при Минэнергоуглепроме, кандидат технических наук

Геннадий Рябцев, профессор Национально академии государственного управления при президенте Украины, член Общественного совета при Минэнергоуглепроме